協同組合は、世界中で100カ国以上にあり、その組合員の数は10億人を超えています。国際協同組合同盟(ICA)は、1995年に「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」を発表しました。この声明では、協同組合の定義や大切な考え方、運営のための7つの原則が示されています。今回は第3原則を紹介します。

第3原則

3つのポイント

① 組合員が自分たちでお金を出し合うことが大切

② 余ったお金(剰余金)はみんなのために使う

③ 協同組合の財産はみんなで管理

① 組合員が自分たちでお金を出し合うことが大切

協同組合が事業を行うためにはお金が必要です。そのための資金を組合員が出し合うことを「出資」といいます。出資は、全員が同じ額を出すのではなく、組合を利用する度合いや目的に応じて出し合います。これが「公平」の考え方です。

もしこの資金を協同組合が銀行などから借りた場合、利息の支払いで経営が苦しくなったり、借りたお金の影響で他の人から支配される可能性もあります。組合員自ら出資することで、協同組合は自主的に運営でき、組合員のための事業を進めることができるのです。

② 余ったお金(剰余金)はみんなのために使う

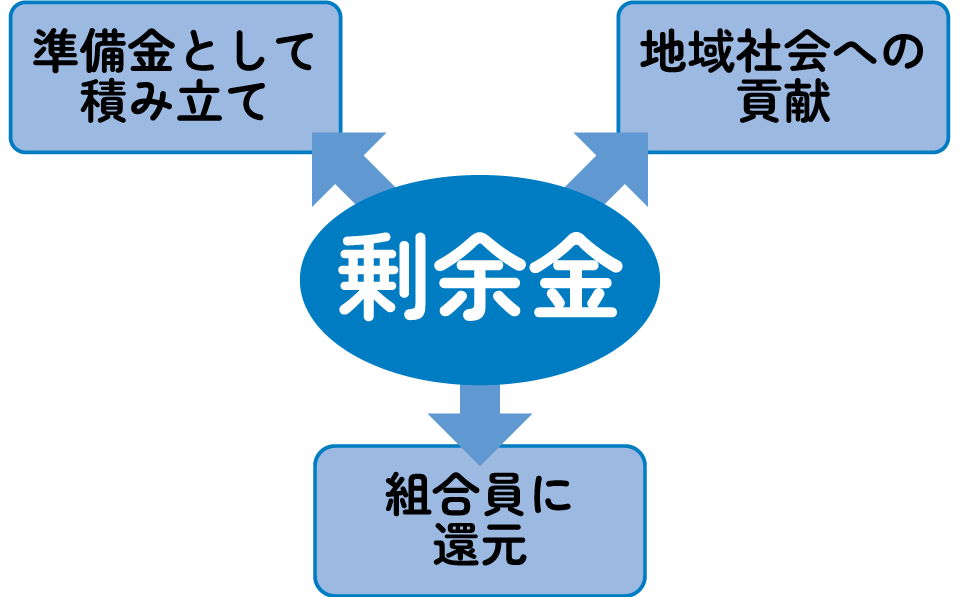

協同組合では、収入から費用を引いた残りのお金を「剰余金」と呼びます。これは一般にいう「利益」とは違います。組合員がたくさん利用したり、役職員が事業の合理化や節約に努めた結果でできた“余ったお金”です。

剰余金はみんなの努力で得られたものなので、使い方は公平に決める必要があります。

第3原則では、以下の3つの方法が提案されています。

準備金として積み立て

協同組合の将来のために使う。

組合員に還元

組合員が組合の事業を利用した度合いに応じて、お金を返す。

地域社会への貢献

地域の発展や、みんなの生活向上に使う。

③ 協同組合の財産はみんなで管理

協同組合の財産(出資金や剰余金など)は、みんなの協力でできたものです。そのため、剰余金の使い方は、組合のトップだけで決めるのではなく、組合員が参加する総会、総代会の場で話し合って決めます。

このように、みんなが公平に出資し、財産の使い方をみんなで決めることが「組合員の経済的参加」ということです。

協同組合全体の事業収益

27兆5,724億円

日本の生協や農協、信用金庫など協同組合全体の事業収益は、27兆5,724億円(※)にのぼります。そのうち、生協の事業収益は3兆7,491億円です。この数字は、多様な協同組合が地域や社会の経済活動を支えていることを示しています。

※『2022年事業年度版協同組合統計表』(2025年3月:日本協同組合連携機構)