協同組合は、世界中で100カ国以上にあり、その組合員の数は10億人を超えています。国際協同組合同盟(ICA)は、1995年に「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」を発表しました。この声明では、協同組合の定義や大切な考え方、運営のための7つの原則が示されています。今回は第2原則を紹介します。

協同組合の

第2原則のポイント

組合員が協同組合を民主的に管理

協同組合の方針や意思決定には、組合員が積極的に参加することが大切です。

① 一人一票

株式会社では、議決権(決定する権利)は「一株一票」となり、出資額が多いほど議決権が大きくなります。一方で協同組合は、すべての組合員が出資額に関わらず平等に「一人一票」の議決権を持っています。これは、協同組合が人と人とのつながりで成り立っていることを示していて、すべての人が同じように尊重されるという考え方を反映しています。この考えは、協同組合の「定義」や「価値」にも明記され、声明の中でも「民主主義」や「平等」が繰り返し強調されています。

協同組合が大きくなると、総会や代表者会議で運営の基本方針を決め、日常の運営は選ばれた役員が行います。しかし、協同組合は組合員のものであり、役員は特定の組合員の利益ではなく、“すべての組合員に対して”責任を持っています。

② 議論・参加

組合員は、役員の選出や総会での議論、決定に参加するだけでなく、自分たちの意見を協同組合の運営に反映させることが重要です。そのために、商品などに関する委員会に参加したり、地域の活動などにも積極的に参加し、組織内外の情報を学んで地域とのつながりを構築します。また、役職員は運営に関する情報を組合員に公開し、協同組合の理念を伝え、組合員が議論できる場や参加の機会を設けています。民主的な運営は、形だけではなく、組合員と役職員が日々努力して実現していくものです。

協同組合は組合員が「一人一票」の議決権を持っていますが、複数の協同組合が集まって形成される連合会では、民主的な意思決定のために、会員である協同組合の組合員数の違いを考慮して議決権を配分する必要があります。これも原則で定められています。

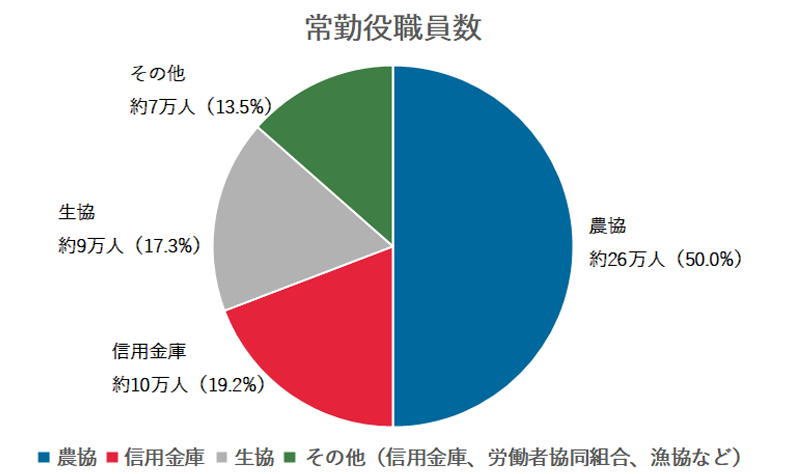

常勤役職員数

約52万人

日本の協同組合の常勤役職員数を合計すると、約52万人(※)となります。そのうち、連合会は約10万人です。協同組合の種類別の内訳を見ると、農協が最も多く約26万人、次いで信用金庫が約10万人、生協が約9万人となっています。

※『2022年事業年度版協同組合統計表』(2025年3月:日本協同組合連携機構)