エピソード34学び合える関係

2023年4月20日 UP

栃木県下都賀郡にある県南圏域障害者就業・生活支援センター「めーぷる」では、地域で一般就職を希望する障がいや病気を持つ人々の就労面と生活面の相談を受けている。関係企業や病院、学校などと連携を取りながら、

年4回、一般企業・組織に就労した人向けの学習会(在職者交流会)を開催し、外部講師を呼んでマナー、選挙、お金の管理、スマートフォンの使い方など生活に密着したテーマを学んできたという。さて、次はどんな企画がいいかと考えたとき、かねてから交流のあったとちぎコープの福祉担当、菊地良一さんに連絡し、2回の学習会を依頼することにした。

1回目の学習会担当のめーぷる職員・

「2021年から翌年にかけて東京でのパラリンピックや県の国体があって、参加した人もいました。国体のユニフォームがプラスチック素材を再生利用したものであるとか、食品ロスについても話題になって、SDGsという言葉をよく聞くようになりました。それで、食べ物といえばコープさんだなって。コープさんの理念や組合員の皆さん一人ひとりに対しての思いが、私たちが障がい者の皆さんへ持っている思いと重なるとも感じたんです」

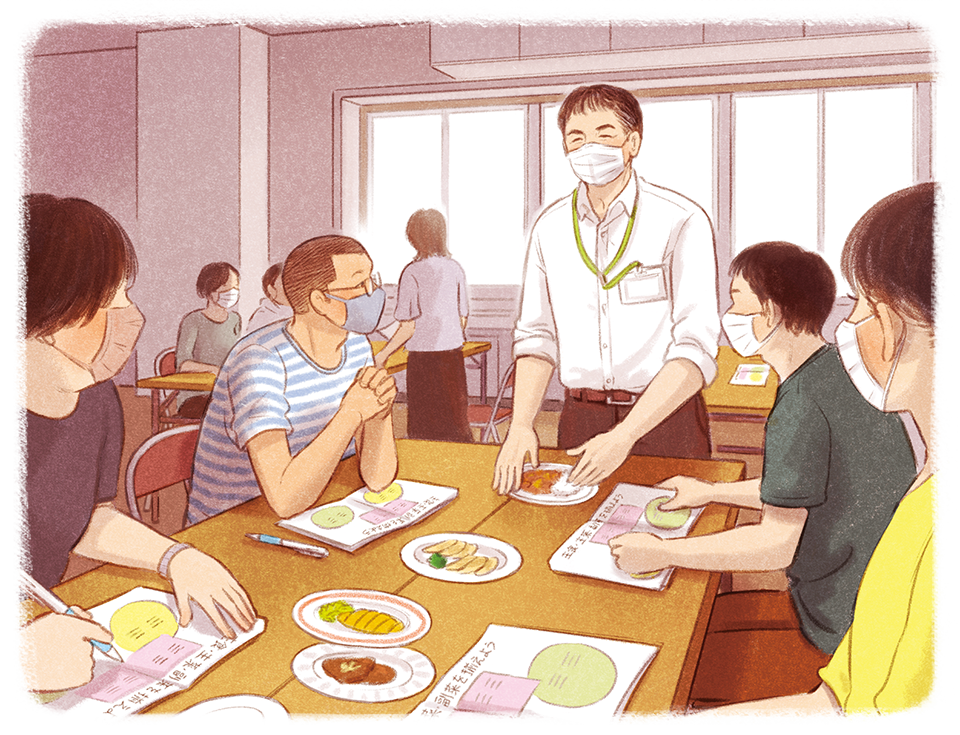

とちぎコープはこの依頼を引き受け、1回目はSDGsについて、2回目は保健師による食事・睡眠についての学習会と、宅配センター(コープデリ

菊地さんは「SDGsの担当者と2人で学習会のやり方を考えました。1回目は文章にルビを振るのを忘れてしまったり失敗もありました。最後にアンケートを取り、次回のテーマを決めました。2回目はいろいろ工夫して、飽きずに楽しく学べるようにしました。このときの経験は、普段の組合員の皆さん向け学習会のあり方を考える上でも、とても勉強になりました」と回想する。

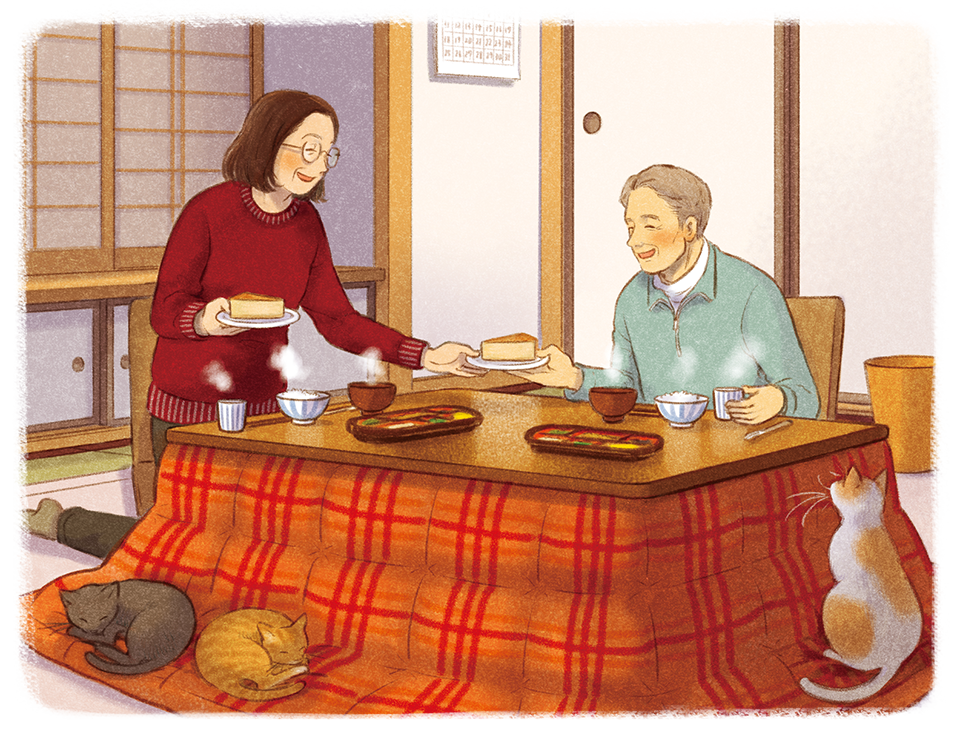

「2回とも、参加した皆さんはとても喜んでいました。2回目は、コープの宅配センターのセンター長も参加して、仕事場を案内してくださって」と2回目の学習会担当だっためーぷる職員・内藤美加子さん。

「帰りの車の中でも盛り上がって、学べたことがうれしかったみたい。みんな笑顔で帰っていきました」と小谷野さん。

そして梁島さんがこう続けた。

「健常者が話の中で10あるうちの8、9の情報を汲み取れたとして、例えば、知的障がいがある方の場合、汲み取れるのは2、3だと思うんです。だから、改めて学習会で、楽しみながら学べたことはとても良かった。

障がい者の方々は企業で働いていても、自分が発言することで周りからどんな風に思われるのかわからないとか、結果的に自分のためにならないとか、言ってもわかってもらえないんじゃないかとか、何か足を引っ張ってしまうんじゃないかとか思っている方も多くいると思うんです。ですから、“気にかけているよ”というメッセージを発信しながら、安心して働いていけるようにサポートを続けたいですね」

梁島さんはコープの職員に向けた障がい者雇用の学習会講師を依頼され受け持つこともあるという。とちぎコープとめーぷるは、テーマによって教えたり教わったり、立場を変えながら交流を続けている。

illustration:Maiko Dake

※このお話は、実際にあったコープに関わる人と人との交流を取材し、物語にしています。登場する人物の名前は仮名の場合があります。

こちらも読んでみる

職員との心に残る出来事を随時募集しています。