エピソード6福丸のこと

2020年09月17日 UP

福丸は、真っ白と茶の毛がフワフワしたシーズー犬で、生まれつき前足が曲がっていた。子犬のときに外に捨てられていて、長女が仕事帰りに拾い、まだ高校生だった末娘がどうしても飼いたいと泣いて家族になった。「当時、私は特別に犬が好きっていうわけでもなくてね。でも、どうしてもって娘が譲らなかった」と笑顔で懐かしむ。泣いた娘は、“捨てられていたけれど、この先たくさんの幸福がありますように”と願いを込めてその名をつけた。福丸は本当に人間が好きで、どんな人間も自分を受け入れてくれると信じる純粋さのかたまりのような犬だった。

「東京生活は驚きの連続。同じマンションで暮らす子どもにエレベーターであいさつをして、返事をしてもらえなかったときは本当にショックだった。朝夕の散歩も、岐阜では『福ちゃん、福ちゃん』と毎日みんなにかわいがられていたのに、声をかけてくれる人も少なくて……」と柊子さん。

最初の1年は、娘たちと、週に一度会うコープの配達担当以外、特別な話し相手もいなかった。

「最初の担当者の

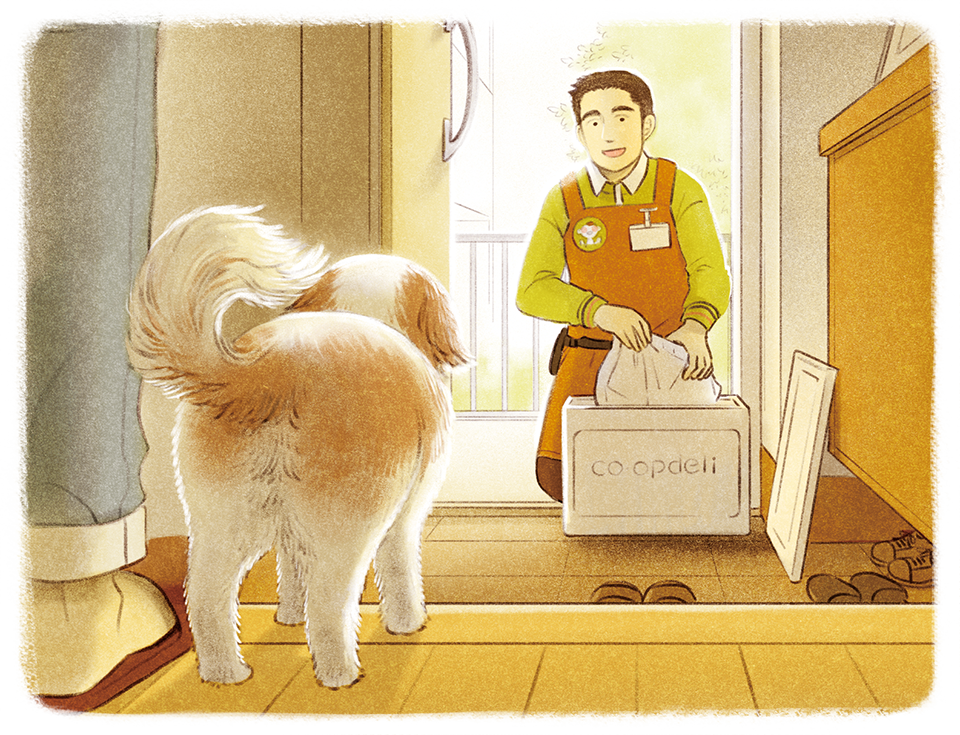

火曜日、チャイムが鳴ると福丸は全速力で玄関まで駆けていき、尻尾を振って小さな体いっぱいに喜びを表した。柊子さんが玄関を開け、配達される商品を1つ1つ受け取る間、大河内さんは毎回「福ちゃーん待ってねー」と福丸に声をかけ、配達を終えると話しかけた。心がほわっとする数分間だった。

1年半が経った頃、大河内さんは体調を崩し退職した。ささやかな楽しい時間が突然終わってしまった。翌週、チャイムが鳴るといつものように玄関へ突進する福丸。やってきた新しい担当者は20代前半の青年。福丸と目が合うと、にっこり笑顔で「福ちゃん」と言った。

驚いた様子の柊子さんを見て「『福ちゃんをかわいがってあげてね』って大河内さんから言われてるんです」と彼。そんなことまで……柊子さんは、大河内さんのきめ細かな仕事の引き継ぎと、その言葉を守る若者の誠実さに胸を打たれた。

彼は普通に会話はするが控え目で、名前を思い出せないくらいおとなしい青年だった。彼も毎週、福丸に優しく語りかけた。ところが1年も経たない冬、彼は家庭の都合で引っ越すことになった。

「今日が最後の配達です。僕はここでこのまま配達を続けたいのですが……」そう言ってクリスマスプレゼントにと、使い捨てカイロを一つくれた。彼は少し涙目に見えた。柊子さんは、東京にもこんなに純粋な若者がいるのかと、泣きそうになった。

翌週に来た次の担当者は3人の中で一番元気だった夏川さん。チャイムが鳴ると同じように突進する福丸。やはり第一声が「福ちゃーん!」だった。引っ越してしまった彼もまた、大河内さんと同じように夏川さんに福丸のことまで引き継ぎをしたのだ。そして夏川さんも、前任者たちと同じように福丸をかわいがってくれた。動物についての知識も豊富で、犬好き。配達と一緒に元気な空気を、いつも玄関先に残していった。

月日が流れ、柊子さんは仕事を始め、いつしか配達を直接受け取らなくなった。福丸は2016年に12歳で生涯を終えた。周りの人々に最後まで愛された幸せな一生だった。

柊子さんと福丸の東京生活の始まりを支えた3人。あんなに素敵な人たちが配達をしてくれたことは奇跡みたいなものだったのかな、と柊子さんは思うことがある。福丸の思い出の傍らには、たくさんの人の笑顔がある。福丸のことを、かわいがってくれてありがとう、と思い出す。

福丸がいつも座っていたソファ。今でも柊子さんは、ふとそこに目をやる。いつものように愛くるしい顔で福丸が尻尾を振っている気がして。

illustration:Maiko Dake

※このお話は、実際にあった組合員の皆さんとコープ職員との交流を取材し、物語にしています。登場する組合員のお名前は仮名です

こちらも読んでみる

職員との心に残る出来事を随時募集しています。